出版物のご案内

『我々はどこから来たのか?我々は何者?我々はどこに向かうのか?我々の存在意義は?―現代人類学の人間観―』 富田守(著)

| 出版物タイトル | 『我々はどこから来たのか?我々は何者?我々はどこに向かうのか?我々の存在意義は?―現代人類学の人間観―』 |

|---|---|

| 分類 | 人文・社会 |

| 著者 | 富田守 |

| 定価 | 本体1500円+税 |

| 発行 | 2020年3月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | A5判・124ページ |

内容紹介

半世紀にわたり自然人類学の研究と教育に心血を注いだ著者による、 当該学問領域を総監する「自然人類学」の、入門にして出門の書。 宇宙という存在自体が「自己維持の原理」を内包し、 それらへの貢献こそが「人類存在の意義」と喝破する革新的視点の好著である。 所論は学問の存立要件や人類学の存在意義にまで言及し、 「人類は今、地球と宇宙に棲息しうる両生類たる『ホモ・コズミクス』への進化の途上にある」、 「AIは今、人間の脳機能を実装した無機人類、『ホモ・デウス』を生み出さんとしている」など、 人類学の最先端領域にまで言及し、タイトルにある、かのゴーギャンの絵画の問いに果敢に挑んだ快著である。

『清詩百人一首』 瀧口房州(著)

| 出版物タイトル | 『清詩百人一首』 |

|---|---|

| 分類 | 文芸 |

| 著者 | 瀧口房州 |

| 定価 | 本体1800円+税 |

| 発行 | 2020年2月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | 四六判・316ページ |

内容紹介

清代の多くの詩人たちは、明国が絶滅するという歴史の一大転換点を目の当たりにした。そんな時代背景にあって、多くの詩人たちが多くの漢詩作品を遺した。これらの中から、清代漢詩の精華と思われる100人の漢詩を鑑賞する。

『寺田正夫 愛と人生の開拓記』 寺井稔(著)

| 出版物タイトル | 『寺田正夫 愛と人生の開拓記』 |

|---|---|

| 分類 | 文芸 |

| 著者 | 寺井稔 |

| 定価 | 本体2200円+税 |

| 発行 | 2020年2月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | A5判・702ページ |

内容紹介

人生をゼロから開拓しなければならなかった

青年達の生きた日々は、

現代のそれよりもはるかに豊かであった。

戦後間もなくの近代日本の黎明期、貧困の中にあっても若者達は希望の光と共に

あった。焦土の復興に邁進する大人たちの背中と、燎原に回復されゆく街路を見つ

め、青年達は早く大人になりたいと願った。寺田正夫は、高名な先達との邂逅や素晴

らしき伴侶の愛を通して、鴻鵠の志の中、着実に成長の階段を登ってゆく。

『第七棟への道 あるカウンセラーの遍歴』 矢澤佑介(著)

| 出版物タイトル | 『第七棟への道 あるカウンセラーの遍歴』 |

|---|---|

| 分類 | 人文・社会 |

| 著者 | 矢澤佑介 |

| 定価 | 本体1200円+税 |

| 発行 | 2020年2月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | 四六判・134ページ |

内容紹介

なりたい自分は自分の中にいる

自分探しなどすることはない

カウンセラーという仕事がまだ一般的でなかった時代、アメリカの精神遅滞者総合病院での修業に飛び込んだ先駆者としての実録、日本の虚弱児養護施設での仕事にまつわるエッセイから、自身の幼少時代を辿る回顧の物語まで。

『建築のときめき』 土井棟治朗(著)

| 出版物タイトル | 『建築のときめき』 |

|---|---|

| 分類 | 芸術・建築・理工 |

| 著者 | 土井棟治朗 |

| 定価 | 本体1500円+税 |

| 発行 | 2019年12月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | A5判・212ページ |

内容紹介

一級建築士土井棟治朗が

独特な語り口で建築論を展開する

私が設計図を初めて見たのはある中学校、新築工事現場で、

青写真の白線表示図は宮大工の家で育ったので理解できなかった。

木造住宅はどれも同じ、2階建も屋根が少し変わる程度で教室位の広さの部屋を造る知識は無用だった。

設計図という工作図は必要なく以前の建物の模倣で充分で、新しさを得る環境もなかった。

現場監督に聞くと建築を教える学校に入れば覚えられると言う。

以来、その延長線上で試行し資料を累積し、集成したのが本書である。(本書より)

目次

建築序論

建築強度

建築用途

建築美

建築計画

建築法規

建築主材料

建築構造

幾何学

設計・デザイン

建築設計図

建築施工

まとめ

『夜は白い空からおりてくる』 山本美穂子(著)

| 出版物タイトル | 『夜は白い空からおりてくる』 |

|---|---|

| 分類 | 文芸 |

| 著者 | 山本美穂子 |

| 定価 | 本体1000円+税 |

| 発行 | |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | A5判・108ページ |

内容紹介

白い空の荒野にぽつんと私は立っている。――生きようと思う。

宇宙に浮かぶ風船(地球)の上で喜びや悲しみに浮き沈みしながら朝を迎え夜を送る

他愛のない日日の徒然を織る

目次

引越し

一人の日日

漂ういのち

夜は白い空からおりてくる

茶道へ

袖ふれあうも多生のご縁

別れ

『挑戦的宗教論集 宣教的改革の足掛かりに』 有馬七郎(著)

| 出版物タイトル | 『挑戦的宗教論集 宣教的改革の足掛かりに』 |

|---|---|

| 分類 | 人文・社会 |

| 著者 | 有馬七郎 |

| 定価 | 本体3200円+税 |

| 発行 | 2019年12月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | 菊判・360ページ |

内容紹介

本書は「聖書」の〈解釈〉と〈自己解釈〉を区別せず、聖書に聞く代わりに、

自分の思想や経験をふんだんに読み込んで得々として語る説教者たちへ挑戦し、

簡潔な信条(信仰告白)を保持している教派のすべての信者、

この弁別の重要性を認識していない信者に挑戦するものである。

この挑戦(的言辞)により、現代日本のプロテスタント教会とその信者たちが取り組むべき諸問題を、

各エッセイの随所において提示している。

これらの中から、特に宣教に役立つ改革の足掛かりを少しでも掴んでもらえれば、との願いにより上梓された。

目次

1章 聖書編

エルサレムで聞く神の言葉「アイェーカ?」

ダビデ王における政治家の研究

ギリシア語新約聖書におけるピスティス、その言語学的考察

新約聖書におけるイエスの死とケリュグマのキリストの死

2章 キリスト教編

カソリケー・カイ・アポストリケー・エクレーシアの探究

贖い思想、その歴史的諸学説と包括的諸論考

魂の不滅思想、その起源と歴史

現代に生き続ける魂の不滅思想

3章 キリスト教的言行編

信仰と信仰心の弁別

キリスト教を理解するための二つの世界観

カルヴァンから学ぶ巡礼者の生き方

柳家小三治の衣装哲学とカルヴァンの衣装神学

祈り 有馬登美子

イスラエルを旅して 有馬登美子

『日の国の歩み―これからどこへ―』 吉村久夫(著)

| 出版物タイトル | 『日の国の歩み―これからどこへ―』 |

|---|---|

| 分類 | 人文・社会 |

| 著者 | 吉村久夫 |

| 定価 | 本体800円+税 |

| 発行 | 2019年12月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | 新書判・311ページ |

内容紹介

ジャーナリストが語る、日本の通史

AI(人工知能)の時代、人間の本領「考える力」が問われている。

判断の基準には歴史と文化の理解が必要。

歴史は人間社会の本質を学ぶ最強の教材である。

歴史は暗記モノではありません。連綿たる時代の積み重ねであり、大きな川の流れのようなものです。

そしてまた、今を生きる私たちも、歴史の一部なのです。

これからの未来を生きるためには、歴史の学習は避けて通れません。

その入口のひとつとして、学習のきっかけとして、本書を開いてみませんか。

目次

日本の三つの特徴

日本列島の恵み

祖先はどこから来たか

自然を満喫した縄文人

稲と鉄の弥生時代

巨大古墳の時代

律令国家日本の誕生

万葉の花咲く奈良時代

道長が謳歌した平安時代

台頭する源平の武士団

鎌倉幕府、武家社会を開く

南北朝動乱の時代へ

下克上の室町時代

群雄割拠から分国法へ

国内外の天下統一戦

泰平を開いた江戸時代

国土開発で高度成長時代へ

幕藩体制の基礎固まる

元禄の文化花咲く

江戸幕府の3大改革

黒船来航から倒幕まで

行動力に富んだ明治政府

憲法と政党への道

日清戦争への道

日露戦争への道

大正デモクラシーの実相

15年戦争の経緯と敗戦

終戦から今日までの歩み

AIと宇宙の日本

『あいのゆめ』 やなぎやむつお(著)

| 出版物タイトル | 『あいのゆめ』 |

|---|---|

| 分類 | 絵本・児童書・コミック |

| 著者 | やなぎやむつお |

| 定価 | 本体1400円+税 |

| 発行 | 2019年12月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | 菊判・54ページ |

内容紹介

3つのストーリーを心やさしくなる絵画で綴る。

1可笑しな言い間違えでお父さんとお母さんを爆笑の渦に巻き込む、

愉快な主人公の「ゆうくん」の上野動物園の大冒険の物語

2「ゆうくん」が何か欲しいと言うと、お母さんと激しいバトルの末、いつも撃沈。

早く大人になりたいと願う「ゆうくん」は、一生に一度夢をかなえてくれる約束の「おばさん」の元へ緊急避難。

そこで「ゆうくん」は「がじまる」の下で大人になる決意を迫られる。

恐くなってお母さんの元へ逃げ帰る。

お母さんと「おばさん」の間には大人の密約が……。

3「あいちゃん」はショパンコンクール出場をめざしている。

ある日メフィストとの「才能」を授ける代わりに「一生孤独」を与える「契約」の夢を見たことを語った。

あいちゃんは断った。

「だから、ピアノが上手く鳴らないの」と言う「あいちゃん」を「ゆうくん」は見つめることしか出来なかった。

目次

1こんどはしたのどうぶつえんにもいきたい

2ゆうくん、がじまるに会う

3あいのゆめ

『ほんまの一思一語 ~つれづれなるままに~』 本間史裕(著)

| 出版物タイトル | 『ほんまの一思一語 ~つれづれなるままに~』 |

|---|---|

| 分類 | 文芸 |

| 著者 | 本間史裕 |

| 定価 | 本体1200円+税 |

| 発行 | 2019年12月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | 四六判・244ページ |

内容紹介

思いを言葉にできる喜び 美味しいものを食べたとき、 たまたま観た映画に感動したとき、 人の優しさに触れたとき、 あるいは、落ち込んだとき・・・・・・ 飾らない言葉で綴った、“ほんまの"語録集。

目次

第1章 「回想」

第2章 「生き方、考え方」

第3章 「人」

第4章 「自分」

第5章 「時」

第6章 「今」

第7章 「楽」

第8章 「夢」

第9章 「幸」

付録 「あいうえお、123」

『一瞬一隅』 山口範雄(著)

| 出版物タイトル | 『一瞬一隅』 |

|---|---|

| 分類 | 文芸 |

| 著者 | 山口範雄 |

| 定価 | 本体1350円+税 |

| 発行 | 2019年12月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | 四六判・230ページ |

内容紹介

昭和の先賢に温ねる「情理一如」の生活

飽食の時代にあって、かつて憧憬していたはずの豊かな生活を手にしても、どこか逡巡顔の現代人。

暮らしの中に情趣を保つ「合理」と「情理」の織りなされた生き方を心がければ、きっと真の豊かな生活が見えてくる。

本書は、そのヒントとなる滋味豊富な「昭和記憶遺産」が散りばめられた一大沃野の相を呈する。

目次

1 昭和中期(哀しき玩具

ギンシャリ

一升瓶の米搗き ほか)

2 昭和後期(円覚寺座禅研修

常陸坊海尊

千葉の行商のオバサン ほか)

3 平成全期(備前焼

インディアン・パシフィック鉄道

“成田離婚”の理由 ほか)

『颯爽と駆け抜けた青春』 平原龍(著)

| 出版物タイトル | 『颯爽と駆け抜けた青春』 |

|---|---|

| 分類 | 文芸 |

| 著者 | 平原龍 |

| 定価 | 本体1000円+税 |

| 発行 | 2019年11月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | 四六判・88ページ |

内容紹介

それは、たった2年の尊い時間― 想いは通じ、奇跡は起こる―

兄妹を母犬に殺されてしまった愛犬グゥ。

九死に一生を得た小さな命は、短くも優しくたくましく、颯爽と生きた。

飼い主の愛情は思いもかけない奇跡を起こし…

目次

序章

1章 「まさか」その一

2章 「まさか」その二

3章 「まさか」その三

最終章 そして奇跡が!

『青春日記』 吉野肇(著)

| 出版物タイトル | 『青春日記』 |

|---|---|

| 分類 | 文芸 |

| 著者 | 吉野肇 |

| 定価 | 本体1200円+税 |

| 発行 | 2019年11月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | 四六判・187ページ |

内容紹介

僕らの青春は、ひたすらに純粋だった 60年前、変わりゆく時代のなかで過ごした、かけがえのない日々。 出会いと別れ、そして旅立ち――。 主人公と彼を取り巻く人々との色褪せない青春の記憶。 文学全集の一冊から舞い落ちた一枚のハガキ。 それは、青春の日々を紐解く記憶の旅への道標――。 あの頃から60年以上の歳月が流れた。 今、肇の手にあるのは一枚の手紙。 「長い間、楽しい命をありがとうございました」 あの頃となにも変わらない、肇の『青春日記』に最後の1ページが加わった――。

『続・世界100カ国訪問記』 森村俊介(著)

| 出版物タイトル | 『続・世界100カ国訪問記』 |

|---|---|

| 分類 | ノンフィクション |

| 著者 | 森村俊介 |

| 定価 | 本体1400円+税 |

| 発行 | 2019年11月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | 四六判・280ページ |

内容紹介

ついに達成!世界100カ国!

世界を旅して、そして走る。

軽妙な筆致で描かれる気高く自由な動物たちのすがた、息を呑む世界の情景は、

まるでそこにいるかのような臨場感を与えてくれる。

著者が選ぶ世界の絶景ベスト10

1位マサイマラ保護区(ケニア)

2位オカバンゴ・デルタ(ボツワナ)

3位エルタ・アレ火山(エチオピア)

4位ンゴロンゴロ噴火口(タンザニア)

5位カトマンズ(ネパール)

6位王家の谷(エジプト)

7位北極点

8位マハレ(タンザニア)

9位マチュピチュ(ペルー)

10位カムチャッカ半島(ロシア)

目次

アフリカサファリへの旅(強烈な感動をいつでも与えてくれるアフリカ

サファリへの誘い ほか)

フルマラソン100回(以上)への軌跡(マラソンについて

ニューカレドニアマラソン ほか)

世界100カ国踏破の足跡(中国への旅

アフリカ縦断ツアー(ナイロビ‐ロンドン108日) ほか)

その他の旅(スリランカ

イエローストーン ほか)

『北一輝と二葉亭四迷―反抗のポトス―』 柳澤勝夫(著)

| 出版物タイトル | 『北一輝と二葉亭四迷―反抗のポトス―』 柳澤勝夫(著) |

|---|---|

| 分類 | 文芸 |

| 著者 | 柳澤勝夫 |

| 定価 | 本体3500円+税 |

| 発行 | 2019年11月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | 四六判・406ページ |

内容紹介

「順逆不二の革命論」「国体論と反抗思想」「反文学の文学」の3つのパースペクティブから、日本近代のアポリアに挑む。

革命思想のパラドックスとは、国体イデオロギーと反抗思想の論理と位相、

反文学の文学とは、抱懐する空虚とは何か。

北一輝、二葉亭四迷の著述の考察を中心に、状況的視点と思想史的視点から論じる。

目次

第一部 北一輝思想覚書

『人道の大義』/『国民対皇室の歴史的観察』と長詩(新体詩)/ ファシスト北一輝の概念と像

第二部 国体(皇国)イデオロギーと反抗思想 ~明治篇~

木戸孝允・大久保利通 / 加藤弘之・福澤諭吉 / 穂積八束・井上哲次郎 / 幸徳秋水・木下尚江

第三部 二葉亭四迷、その文学と思想

『浮雲』前後の文学状況 / 『小説神髄』と『当世書生気質』 / 社会主義と露文学と二葉亭

『俳句で辿る『俳句で辿る『曽良随行日記』一五六泊地 今村岱世/榎本慶子/指田昌江/髙橋眞佐子/松本美智子/吉田恭子 (著)

| 出版物タイトル | 『俳句で辿る『俳句で辿る『曽良随行日記』一五六泊地 |

|---|---|

| 分類 | 文芸 |

| 著者 | 今村岱世/榎本慶子/指田昌江/髙橋眞佐子/松本美智子/吉田恭子 |

| 定価 | 本体900円+税 |

| 発行 | 2019年11月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | A5判・120ページ |

内容紹介

「おくのほそ道」出立330年

媼句友6人による『曽良随行日記』

全泊地をたどる7年の俳句旅。

それぞれの地で詠まれた芭蕉、曽良、その他の関連詩歌を並列掲載。

『おくのほそ道』の至文は支える曽良の献身があってこそ。

光は影がなければ生まれない……

踏破した媼達は今改めてそう思う。

目次

媼達が辿った『曽良随行日記』全泊地

第一章 江戸より陸奥へ(東京・埼玉・茨城・栃木)

第二章 陸奥入り(福島)

第三章 伊達領(宮城・岩手)

第四章 出羽路へ(山形・秋田)

第五章 越の国(新潟・富山)

第六章 加賀より結びの地へ(石川・福井・滋賀・岐阜)

『世界を科学する旅』 末澤芳文(著)

| 出版物タイトル | 『世界を科学する旅』 |

|---|---|

| 分類 | 芸術・建築・理工 |

| 著者 | 末澤芳文 |

| 定価 | 本体1600円+税 |

| 発行 | 2019年11月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | A5判・206ページ |

内容紹介

日本航空工学の泰斗による

世界の科学「漫遊紀行」

宇宙工学分野で、モノづくりの真髄を体現してきた著者による、

魅力的で味わい深い世界各国の科学事情漫遊記。

著者は、最先端の科学技術を、航空機の設計に結びつけて来た、

日本屈指の航空エンジニア。

氏が歩いた各国の文化、歴史、宗教、生活、教育、科学などについて、

独自の視点から、気負いのない文体で綴った、深い知に触れることができる刺激的な名著

目次

第1章 赤い夕日の満州

第2章 北京秋天

第3章 アカシヤの大連

第4章 母なる三河

第5章 南中国の燦き

第6章 インド社会の近代化

第7章 インドの近代産業

第8章 ヨーロッパの風

第9章 遥かなるポーランド

第10章 アメリカ大陸の温容

『おさと』 大島脩平(著)

| 出版物タイトル | 『おさと』 |

|---|---|

| 分類 | 文芸 |

| 著者 | 大島脩平 |

| 定価 | 本体1200円+税 |

| 発行 | 2019年10月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | 四六判・200ページ |

内容紹介

過酷な家族制度に引き回されながらも耐え忍び、茨城の地で生き抜いた――

同じ屋根の下に住んでいながら、おさとの支配者は嫁ぎ先の両親であり、おさとの家族は皆犠牲を強いられる。

支配者からの愛情は一度も注がれぬまま、

心臓病を抱えたおさとと息子洋平たちは貧しいなか、激動の時代を懸命に生きる。

血統とは血に縛られた条件に過ぎない。

洋平はもがきながら母おさとを守り、家族のいじめに反発しながら辛苦辛労をしのぎ生き抜いた。

せめて家族は幸せにと願う……。

『煩いの都をよそに』 水島桜水(著)

| 出版物タイトル | 『煩いの都をよそに』 |

|---|---|

| 分類 | 文芸 |

| 著者 | 水島桜水 |

| 定価 | 本体1380円+税 |

| 発行 | 2019年10月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | 四六判・344ページ |

内容紹介

その行方を 南洋の離島に託した 「愛の逃避行」 家庭内の気まずさを疎ましく思う余り、

愛の飢餓によって妻の側から離婚行動を起こす情況を作り出そうと、

夫・元成は徳の島への「逃避行」を企てる。

その結果、意外な結末が彼を待ち受けていた。

二年足らずで夫婦に亀裂が生じたのは、

何気ない偶然から妻が、夫のかつての恋人を知ってしまったことに起因する。

暗にそこに探りを入れられたのを機に、

恋人・乃梨子は、抜き差しならぬ深みへと元成を引き摺り込んでゆく。

都会を離れた異界の離島の時の流れと共に

移ろい行く「愛の諸相」を描き出した傑作小説。

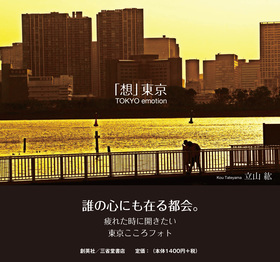

『「想」東京 TOKYO emotion』 立山紘(著)

| 出版物タイトル | 『「想」東京 TOKYO emotion』 |

|---|---|

| 分類 | 芸術・建築・理工 |

| 著者 | 立山紘 |

| 定価 | 本体1400円+税 |

| 発行 | 2019年10月 |

| 購入 | |

| 判型・ページ数 | B5変型判・142ページ |

内容紹介

誰の心にも在る都会。

疲れた時に開きたい 東京 こころ フォト

東京の七彩世界に想いを馳せる「幽玄紀行」。

鳥瞰、情動、温故、幻影、顕在、鮮烈、大都の独自の世界観により、

東京の魅力が次々と詠み解かれていく、魅惑の写真紀行。